liturgia

Da selezionare in questa pagina

L'anno liturgico è la celebrazione della vita di Gesù distribuita nell'arco di un intero anno.

"l'anno liturgico è composto dal ciclo delle stagioni liturgiche, le quali determinano le feste da osservare, le celebrazioni dei Santi, e i passi delle Sacre scritture da leggersi nelle celebrazioni."

Si inizia con il

tempo di Avvento

è effettivamente l'inizio del nuovo anno liturgico, ovvero, un tempo di speranza e di preghiera in attesa della venuta di Gesù Cristo che si compirà con la sua nascita, il 25 di dicembre.

Nel 2020, l'Avvento comincia domenica 29 novembre e dura quattro settimane durante le quali si rimane in attesa della nascita di Gesù.

La festa del Natale risale alla prima metà del IV secolo, ma solo nel VI secolo è stato creato un tempo di preparazione, di riflessione e di penitenza.

Infatti, l’Avvento, come dice il nome, è un tempo di attesa della venuta del Signore. La prima parte è orientata all’annunciazione, la seconda è concentrata sulla nascita del figlio di Dio. Tempo di attesa e di speranza ma anche di ascolto e riflessione sul regno di giustizia e pace inaugurato dalla venuta del Messia.

In questo contesto avviene la solennità dell’Immacolata Concezione, a Lei è dedicata la nostra chiesa, che sottolinea come l’opera del Salvatore inizia santificando la Madre fin dal suo concepimento.

Il colore che contraddistingue il periodo dell'Avvento è il viola.

Segue il

Segue il tempo natalizio

È nato per noi Gesù, il Salvatore!

La nascita di Gesù, il Salvatore:

- dono del Padre (Natale).

- la sua salvezza viene donata a tutti i popoli della terra, rappresentati dai Magi (Epifania).

Perché facciamo festa a Natale? A Natale facciamo festa perché Dio Padre ha tanto amato tanto gli uomini da donare il suo Figlio Gesù.

Natale è la festa di Gesù, il Salvatore.

Quando noi pronunciamo il nome di Gesù non ci rivolgiamo a uno dei più grandi personaggi del mondo, ma al Figlio di Dio: «Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza» (Eb 1,3).

IPOTESI SULL’ORIGINE DEL NATALE

Non esiste una tradizione autorevole che attesti la data di nascita di Gesù.

Se secondo la maggioranza degli storici, l’anno di nascita può essere collocato tra il 7 e il 4 a.C., sul mese e il giorno non vi è alcun dato certo. Nei secoli la questione ha dato vita a ipotesi varie e contrastanti circa la sua collocazione temporale L’avvento del Natale cristiano.

Gesù nacque sotto l’Imperatore Cesare Augusto. Questi non poteva essere ancora vivo nell’anno 1 (l’anno 0 non esiste).

Gesù nacque sotto l’Imperatore Cesare Augusto. Questi non poteva essere ancora vivo nell’anno 1 (l’anno 0 non esiste).

La data fu scoperta errata dal monaco Dionigi il Piccolo, che nel 527 calcolò la data esatta della nascita di Cristo. Dionigi introdusse quindi l’usanza di contare gli anni "ab Incarnatione Domini nostri Iesu Christi". Questa usanza si diffuse in tutto il mondo cristiano entro l’VIII secolo.

Con la numerazione di Dionigi la fondazione di Roma sarebbe avvenuta nel 754 a C., mentre Cristo sarebbe nato nell'anno zero, cioè 754 anni dopo la fondazione di Roma. Però questo dotto monaco sbagliò i suoi calcoli di alcuni anni.

Punto di partenza è la certezza della data della morte di Erode l'anno 750 dalla fondazione di Roma, corrispondente al 4 a.C..

La nascita di Gesù avvenne certamente prima di questa morte, dato che Erode voleva uccidere il Bambino. Per cui è impossibile che Gesù sia nato nell'anno zero ma qualche anno prima. Quando precisamente? Nel 6, 5, 4 a. C. n.?

Viene in aiuto il noto censimento del senatore Quirinio (morto nel 21 d.C.) che fu governatore della Siria una prima volta dal 12-8 a.C. Luca attribuisce il primo censimento a Quirinio. Ci sono due date per stabilire l'anno della nascita di Gesù: il censimento di Quirinio e la morte di Erode. La nascita non poté avvenire dopo il 750 di Roma, ma almeno un anno e mezzo prima, quindi verso il 748, intervallo tra la nascita di Gesù e la morte di Erode; l'altra data è la missione di Quirinio in Siria: la nascita non dové avvenire prima del 746 di Roma (= 8 a.C.). Quindi le due date sono: tra il 746 ed il 750 a.C. (cioè tra l'8 ed il 4 a.C.;).

Presumibilmente quindi la nascita di Gesù avvenne tra il 7 od il 6 a.C.

I PRIMI SECOLI – Il Natale non è presente tra i primi elenchi di festività cristiane di Sant’Ireneo e Tertulliano. Nel calendario liturgico la data del 25 dicembre fu fissata con certezza dal IV secolo. In verità, all’inizio non si celebrava la nascita di Cristo il 25 dicembre, ma il 6-7 gennaio nel giorno dell’Epifania (dal greco epiphàneja: manifestazione, comparsa, apparizione, nascita).

In mancanza di una tradizione autorevole circa la nascita di Gesù, il 25 dicembre venne scelto perché così i cristiani poterono opporre e sovrapporre alla festa pagana della nascita dio Sole. Infatti nella antica Roma il 25 dicembre era la festa dei Lupercali, la festa della luce, la festa del Sol Invictus, il Sole nascente di nuovo, in onore della divinità Mitra, vincitrice delle tenebre. Da notare che i romani, secondo le conoscenze astronomiche del tempo, credevano che il solstizio d'inverno cadesse il 25 dicembre. Così venne presa questa data per significare la Luce che viene nel mondo, cioè Gesù Cristo.Inoltre, sul fatto che il Natale venga festeggiato il 25 dicembre vi sono altre ipotesi. Quella più accreditata vede la data del Natale come conseguenza di quella dell’Annunciazione, il 25 marzo.

Si riteneva infatti che l’equinozio di primavera, giorno perfetto in quanto equilibrato fra notte e giorno, fosse il più adatto per il concepimento del redentore. Da qui la data del Natale, nove mesi dopo.Del resto, il sorgere del sole e la luce sono simboli usati spesso nella Bibbia. Ad esempio nel vangelo di Luca, Zaccaria, il padre di Giovanni Battista, descrive la futura nascita di Cristo, come „verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge”.

Il Natale, nel periodo dell’anno in cui il giorno comincia ad allungarsi, potrebbe essere legato a questo simbolismo.

LITURGIA delle "ORE"

prega con la liturgia

La Liturgia delle Ore nasce dall’esortazione di Gesù a pregare sempre,

La Liturgia delle Ore sancisce un momento di dialogo fra Dio e gli uomini.

La Liturgia delle Ore si compone fondamentalmente della lettura della Parola di Dio e di Salmi diversi a seconda dei giorni e dell’orario.

Tutte queste preghiere comuni, suddivise nell’arco della stessa giornata, furono ordinate e andarono a formare la Liturgia delle Ore o Ufficio divino, una preghiera di lode e supplica della Chiesa con Cristo e a Cristo, arricchita di letture bibliche, cantici e inni.

La riforma di San Benedetto decretò la regola da applicare a questa consuetudine, stabilendo le diverse ore della giornata in cui i monaci dovevano ritrovarsi a pregare insieme, e le modalità.

L’usanza della Liturgia delle Ore si diffuse rapidamente anche al di fuori dei monasteri.

il Concilio Vaticano II ha decretato che, mentre i presbiteri e i vescovi devono praticare la celebrazione della Liturgia delle Ore nella sua forma integrale e i vescovi e i diaconi devono recitare le tre Ore maggiori, anche i fedeli sono tenuti a celebrare ogni giorno almeno le Ore canoniche.

SUDDIVISIONE

SUDDIVISIONELe preghiere sono previste in diverse ore della giornata, articolata nelle ore canoniche.

Le due ore principali sono:

- le Lodi Mattutine, che si celebrano all’inizio della giornata;

- i Vespri, che si celebrano alla sera, solitamente all’imbrunire o prima di cena.

Struttura

StrutturaLa prima ora che si recita nella giornata (sia essa l’Ufficio delle Letture o le Lodi Mattutine) è preceduta dalla recita del salmo invitatorio con la sua antifona, che si ripete tra le strofe.

- il Benedictus o Cantico di Zaccaria nelle Lodi;

- il Magnificat o Cantico della Beata Vergine Maria nei Vespri.

* Si apre con un versetto (“O Dio, vieni a salvarmi” – “Signore, vieni presto in mio aiuto”, tratto dal salmo 69), a cui segue il Gloria al Padre.

* Poi un inno, tratto dalle composizioni poetiche di origine ecclesiale.

* Si continua con la recita di tre salmi:

Ogni salmo o parte di salmo è introdotto da un’antifona, che ha la funzione di orientare la preghiera al contenuto del salmo; al termine del salmo, salvo ove diversamente indicato, si recita la dossologia Gloria al Padre. L’antifona si recita di nuovo dopo il Gloria al Padre o comunque alla fine dello stesso salmo.

* Segue una lettura biblica con il suo responsorio.

Nelle LODI e nei VESPRI segue un cantico tratto dal Vangelo:

Le Lodi si concludono con le invocazioni, e i Vespri con le corrispondenti intercessioni, a cui fa seguito il Padre nostro.

Tutte le ore terminano con l’orazione finale.

COMMENTO DEI PADRI DELLA CHIESA

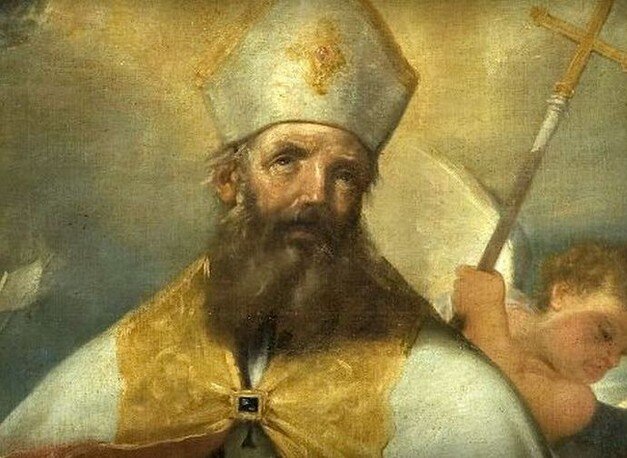

dal Sermone di San Pietro Crisologo

Pietro Crisologo, Sermoni, 148

La nascita di Cristo non deriva da una necessità, ma dalla potenza di Dio... E` il sacramento del suo amore, che ridona la salvezza agli uomini.

Colui che ha fatto nascere l`uomo da una terra vergine, ha fatto nascere, con la propria nascita, un uomo da un corpo inviolato. La mano che aveva preso della terra per plasmarci, ha voluto assumere essa stessa la carne per rinnovarci.

Il Creatore nella creatura e Dio nella carne: è un onore per la creatura senza essere un disonore per il Creatore. Perché, uomo, hai poco valore ai tuoi occhi, mentre sei prezioso agli occhi di Dio? Perché ricerchi da quale materia sei stato tratto e non il senso della tua esistenza? Questa grande dimora che è il mondo visibile non è stata forse costruita per te?

Per te la luce scaccia le tenebre che ti circondano, limita la notte e misura il giorno. Per te il cielo si illumina al diverso chiarore del sole, della luna e delle stelle. Per te la terra è cosparsa di fiori, di foreste e di frutti. Per te fu creata così bella la stupefacente varietà degli esseri viventi nell`aria, nel campi e nell`acqua...

Ma il Signore vuole aumentare ancora la tua gloria.

Imprime in te la sua immagine, perché questa immagine visibile renda manifesta sulla terra la presenza del Creatore invisibile; ti ha dato il suo posto in questo mondo terrestre perché il grande regno di questo mondo non sia privo di un rappresentante del Signore...E ciò che Dio ha creato in te con la sua potenza, ha avuto la bontà di assumerlo in sé. Ha voluto manifestarsi realmente nell`uomo, nel quale, fino a quel momento, era apparso soltanto in immagine. Ha concesso all`uomo di essere in realtà quello che prima era soltanto per somiglianza...

Per questo, Cristo ha assunto in sé infanzia e ha accettato di essere nutrito; si è inserito nel tempo per instaurare la sola età perfetta, l`età che rimane e che lui stesso aveva fatto.

Porta l`uomo perché l`uomo non possa più cadere; colui che egli aveva creato terrestre, ora lo fa divenire celeste. A colui che era vivificato da un`anima umana, dona la vita dello Spirito di Dio; lo trasporta interamente in Dio al punto che non resta più nulla in lui di tutto ciò che era peccato, morte, pena, dolore, di tutto ciò che era puramente terreno, in virtù dei meriti di nostro Signore Gesù Cristo che essendo Dio, vive e regna con il Padre nell`unità dello Spirito Santo, ora e sempre per tutti i secoli dei secoli.

San Pietro Crisogono. L’appellativo di Crisologo, termine greco che sta per «parola d’oro», se lo meritò per l’eloquenza con cui esponeva le verità di fede e si suppone che a darglielo fu l’imperatrice Galla Placidia. Pietro era originario di Imola e il suo padre spirituale fu il vescovo san Cornelio, che lo battezzò, lo formò e lo ordinò diacono. Del resto della sua giovinezza non sappiamo molto altro, mentre le più ricche notizie su di lui riguardano il periodo del suo ministero episcopale a Ravenna, elevata a sede metropolitana della Chiesa intorno al 431 e allora capitale dell’Impero romano d’Occidente. Per i suoi sermoni (in cui il santo confuta le eresie, spiega efficacemente il mistero dell’Incarnazione e il Credo apostolico, esalta san Giovanni Battista e la Beata Vergine, ecc.), nel 1729 Benedetto XIII ha proclamato san Pietro Crisologo dottore della Chiesa.

CALENDARIO DEI SANTI

RICORRENZE

DICEMBRE 2024

1 I° DI° DOMENICA DI AVVENTO

I° DI° DOMENICA DI AVVENTO

I° DI° DOMENICA DI AVVENTO

I° DI° DOMENICA DI AVVENTO8 Domenica  IMMACOLATA

IMMACOLATA

IMMACOLATA

IMMACOLATA CONCEZIONE

10 Martedi

Beata Vergine Maria di Loreto

Beata Vergine Maria di Loreto12 Giovedì

Beata Maria Vergine di

Beata Maria Vergine diGuadalupe

24 Martedì

Vigilia di NATALE

Vigilia di NATALE25 Mercoledì

NATALE DEL SIGNORE

26 Giovedì

Santo Stefano Primo martire

Santo Stefano Primo martire31 Martedì

calendario

calendariobeati e santi 2024

Il primo e più grande dovere per i cristiani riguardo alla propria vocazione è quello di ricordare che

la santità non è un lusso per pochi ma un semplice dovere per tutti e se tutti siamo chiamati alla santità vuol dire che questa è possibile, praticabile, raggiungibile.

Il Concilio ricorda a tutti i battezzati che “nei vari generi di vita e nelle varie professioni un’unica santità è praticata da tutti coloro che sono mossi dallo Spirito di Dio e seguono Cristo povero, umile e carico della croce, per meritare di essere partecipi della sua gloria”.

La santità, la pienezza della vita cristiana non consiste nel compiere imprese straordinarie, ma nell'unirsi a Cristo, nel vivere i suoi misteri, nel fare nostri i suoi atteggiamenti, i suoi pensieri, i suoi comportamenti.

Ma a che cosa serve ricordare i santi?

I santi prima di tutto sono uomini credibili, sono la risposta più credibile alla mancanza di fede e alla deriva spirituale di questo nostro tempo.

Appartengono a tutte le età e ad ogni stato di vita, sono volti concreti di ogni popolo, lingua e nazione e soprattutto sono personalità molto diverse.

Essi dicono che è possibile percorrere questa strada.

Tutti abbiamo conosciuto nella nostra vita dei santi, che magari non saranno mai canonizzati ma che ci hanno confermato che la fede è credibile, che forse un Dio c’è e si prende cura di noi.

Questi “santi della porta accanto” come ricorda papa Francesco, insieme a quelli canonizzati che amiamo e veneriamo, sono veri e propri “indicatori di strada”, anche i santi più semplici, cioè le persone buone che abbiamo conosciuto nella nostra vita, che non saranno mai canonizzate.

Benedetto XVI in una celebre catechesi sul significato della santità cristiana ebbe a dire a questo proposito che: “I Santi sono persone normali, per così dire, senza eroismo visibile, ma nella loro bontà di ogni giorno vedono la verità della fede. Questa bontà, che hanno maturato nella fede della Chiesa, è per me la più sicura apologia del cristianesimo e il segno di dove sia la verità”.

Il cristianesimo, più che per i predicatori, è credibile perché ci sono i santi.

La Chiesa stessa cresce da sempre per attrazione e non per proselitismo. Mille bravi annunciatori non possono ottenere ciò che ottiene un Santo da solo. Paolo VI ha più volte sottolineato che: “l’uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri”.

Nella storia millenaria della Chiesa sono sempre stati i testimoni che confermano i maestri e non il contrario. Il giorno in cui Madre Teresa di Calcutta morì, centinaia di persone che si definivano atee si recarono da ogni parte del mondo a Calcutta, molti di loro tornando nei loro Paesi, testimoniarono di non essere più troppo sicuri della totale inesistenza di Dio. Questa è la testimonianza che un uomo e una donna quando sono credibili nel vivere la loro appartenenza a Cristo realizzano nel silenzio la sua stessa missione.

La santità è e sarà sempre la risposta più credibile alla mancanza di fede e alla deriva spirituale di cui siamo spesso spettatori impotenti.

https://www.agensir.it/chiesa/2021/11/01/i-santi-uomini-e-donne-credibili-che-ci-indicano-la-strada/